自分史を活用して本当の自分らしさを理解しよう

「自分史って就活に本当に必要?」

「自分史ってどうやって書けばいいの?」

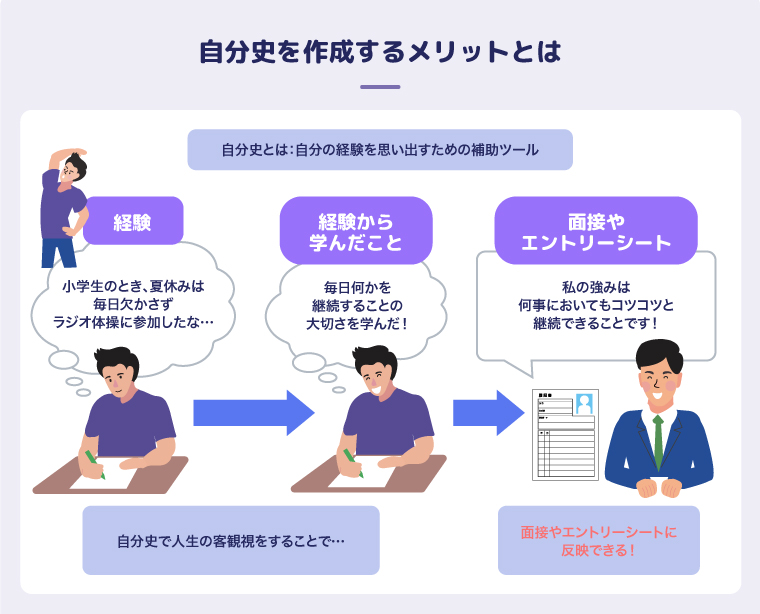

自分史は、就活の基本となる自己分析の中でも、自己理解を深められる有効な手法の一つです。自分史をもとに自己分析を進めることで、自分を客観視できるだけでなく、エントリーシート(ES)や面接対策にも活用できます。

この記事では、自分史にまつわるさまざまな疑問を、就活を経験した先輩のアドバイスをもとに解説しています。自分史を書く際のテンプレートや記入例も紹介するので、自分史の作成に悩んでいる人はぜひ参考にしてくださいね。

| 就活生の5大不安を解決!

オススメのツール5選 |

|

|---|---|

| ツール名 | 特徴 |

| 就活力診断テスト | 周りの皆がどれくらい就活準備をしているのか気になる方にオススメ。自分のレベルを知ると周りとの差が見えてくる! |

| 適職診断 | どの業界が自分に合っているかわからない方にオススメ。30秒で避けるべき仕事がわかる! |

| 自己PR作成ツール | ほかの学生に勝てる自己PRが見つからない方にオススメ。4つの質問であなたの自己PRをより魅力的に! |

| 面接力診断テスト | 面接で上手く答えられるか不安な方にオススメ。模擬面接で苦手に徹底対処! |

| WEBテスト対策問題集 | WEBテストで合格点が取れそうにない方にオススメ。玉手箱・SPI-WEBの頻出問題を網羅! |

就活生に聞く! 自分史が就活に役立った瞬間とは

数ある自己分析の中でも、自分の人間性を客観視する目的で、自分史の作成を考えている就活生は多いです。

しかし、自分史を作成しても就活へ本当に役立つのか疑問に思う人もいるでしょう。時間をかけて自分史を作成しても、就活で役に立たなかったら努力が水の泡になってしまう、と不安に感じますよね。

ここでは、実際に就活を経験した先輩に「自分史が役に立ったと思った瞬間」について聞いてみました。

自己PRを作成する際に「自分とはどういう人間なのか」を知るために自分史が役立ちました。

自己PRを作る際に「自分のアピールできる部分はどこなのだろうか」と考えてしまい時間を費やしてしまった経験がありました。しかし、自分史を作ることで「小学生頃から現在までどういったことをしてきて、どのような部分がアピールできる部分なのか」を明確にできたため、ここまでの人生をしっかり振り返ることができ、納得いく自己PRができたと思います。

「友達からどんな人だと言われる?」という質問にも役立つ!

また、「周囲の人や友人から普段どういった人だと言われるか」という質問に答える際にも役立ちました。

自分史を作ることで今までの自分の人生の中でしてきたことや、強みなどが明確にわかるので、友人から言われたことを思い出す機会にもなり、面接時に役立てられたので、とても良かったと思います。

そもそも自分史って何?

「就活では自分史を作成した方がいいってよく聞くけど、そもそも自分史って何?」

自分の人間性を客観的に見つめ直せる自分史は、自己分析の中でも実践してほしい取り組みの一つです。しかし、自分史がどういうものなのか理解できていない人も多いでしょう。

ここでは、自分史とは一体何なのか、自分史の概要について解説します。すでに自分史の概要やメリットなどを理解している人は「【テンプレ付き】自分史の書き方4ステップ」から読み進めてくださいね。

過去の経験を思い出すための補助ツール

自分史は、これまでの人生を時間軸と分析項目から年表のような形式で書き出せるツールです。時間軸で設定する学年ごとのエピソードや、経験から学んだことなどを細かく記載することで、忘れていた過去の経験をより鮮明に思い出せるでしょう。

自己PRなど自分の魅力を伝える場では、強みや価値観が形成された過去の経験について、詳しく説明できる状態でいることが大切です。自分への理解を深めるためにも自分史を作成して、過去の経験を掘り起こしましょう。

実際に自分史を作成したことはある?

実際に自分史を作ったことはありますか?

自分史を作ったことがあります。利用していた就職エージェントに勧められて、自己分析の一環として自分史を作成しました。

実際に自分史を作りました。作った理由は、自己PRや面接に向けて自分を知っておくことはとても大切だと思ったためです。

自分史を実際に作った経験があります。就活初期の段階で、小学生から大学生に至るまでの自分史を作っていました。

メリット①自分の人間性を客観視できる

自分史を作成することで、自分の人間性を客観視できるメリットがあります。なぜなら、自分史では掘り起こした過去の経験をもとに、当時の価値観や考え・組織の中での立ち位置などを可視化できるからです。

自分史では、高校時代や大学1~2年のときなど、時間軸ごとに分析項目を設定します。エピソードごとに当時の考えや経験から学んだことを書き出すため、行動の軸となる価値観や信念など、自分の人間性を客観視できるでしょう。

自分がどういう人間でどんな人生を送ってきたのかピンとこない、という人にも自分史を活用した自己分析はおすすめです。

メリット②ESや面接対策に活用できる

自分史は、書類選考や面接対策としても役立ちます。総合商社など、自分史をESや面接時の質問に取り入れている企業もあるほどです。また、自己PRや長所短所を述べる際にも自分史での分析結果は活用可能です。

選考対策をスムーズに進めるためにも、自分史の作成に取り組んでみてくださいね。

ESの自己PRの書き方について知りたい人は、こちらの記事もチェックしてみてください。

ESで自分史の提出を求められたことはある?

ESで自分史の作成を求められたことはありますか?

私は金融やIT、サービス業界の本選考時にESを作成していましたが、どれも自分史の提出は求められませんでした。

ITベンチャー企業で課されました。また、広告業界などでも多く提出を求められた印象があります。

人材系のベンチャー企業で提出を求められた経験があります。ただ1社だけであり、作成を求められるケースは少ないのではないでしょうか。

そもそもESにどんなことを書いたら良いのか、履歴書との違いは何なのかわからない人は以下の記事も参考にしてみてくださいね。

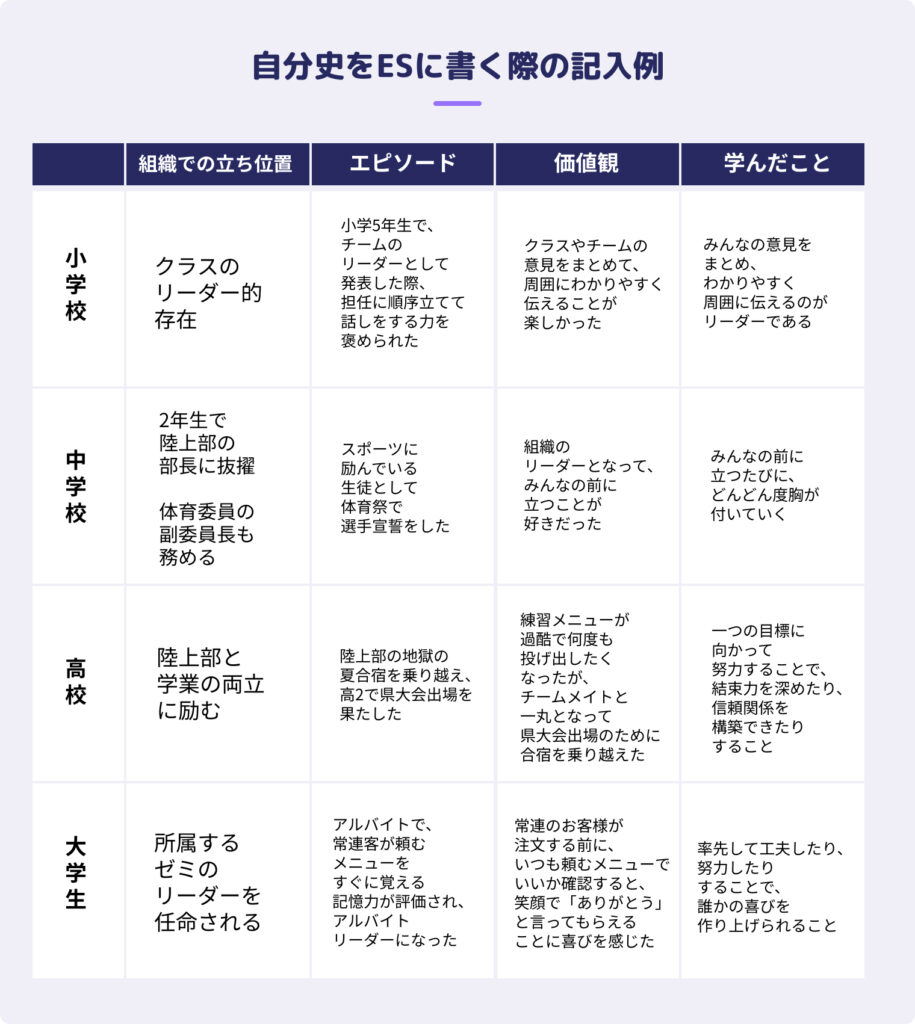

【テンプレ付き】自分史の書き方4ステップ

- 時間を設定する

- 分析項目を設定する

- 年代別に当時の出来事を振り返る

- 自分の価値観や経験から得た学びを書き出す

ここからは自分史の書き方を4ステップに分けて順に解説します。「自分史の書き方がわからない」という人は以下のテンプレートを参考にしてみましょう。

| 組織での 立ち位置 |

エピソード | 考え方 価値観 |

学んだこと | |

|---|---|---|---|---|

| 幼少期 | ||||

| 小学校1〜3年生 | ||||

| 小学校4〜6年生 | ||||

| 中学1年生 | ||||

| 中学2年生 | ||||

| 中学3年生 | ||||

| 高校1年生 | ||||

| 高校2年生 | ||||

| 高校3年生 | ||||

| 大学1年生 | ||||

| 大学2年生 | ||||

| 大学3年生〜現在 |

①時間を設定する

自分史は、これまでの人生を横軸と縦軸で振り返る年表のような自己分析だと前述しました。自分史に取り掛かる際は、まず時間軸を設定しましょう。

時間軸は、幼少期と小学校低学年〜高学年・中学校・高校・大学〜現在の期間を目安に設定するのがおすすめです。時間軸を細かく区切ることで、これまでの人生をより深く思い出せるようになるでしょう。

幼少期や小学校低学年の記憶がないという人は、両親や友人に聞いてみるのも一つの手段です。なるべく多くのエピソードを書き出して、より充実した自分史の作成を目指してくださいね。

②分析項目を設定する

時間軸を設定したら、次に分析項目を設定します。分析項目はテンプレートを参考に、以下の項目を設定するのがおすすめです。

分析項目の例

- 組織での立ち位置

- 経験やエピソード

- 考え方や価値観

- 経験から学んだこと

これらの項目を設定して、それぞれを埋めることを目標に自分史の作成に取り組んでみてください。時間軸に対して印象的なエピソードや当時の価値観などを設定することで、書類選考や面接での受け答えに活きるようになります。

自己理解を深めるために、それぞれの年代ごとに思い出せるエピソードを多く書き出すのがおすすめです。小さな出来事でも構わないので、思いつくままに書き出してみましょう。

③年代別に当時の出来事を振り返る

横軸と縦軸を設定したら、起きたエピソードを年代ごとに思い出せる限り書き出します。大きな成果や結果に執着せず、継続して活動した経験や小さな出来事も書いてみてください。

当時のエピソード例

- 夏休みは毎日欠かさずラジオ体操に参加した

- 放送委員会の委員長を務め、組織のリーダーとしての仕事に注力した

- 夏休みの自由研究として作った牛乳パックの収納棚が評価され、校内に展示された

- 習い事で小学1年生から書道に取り組み、小学校2年生から6年生まで硬筆はクラスで金賞、毎年市の展覧会に入選した

- 陸上部の活動を頑張り、中学2年生で部長に任命された

当時の出来事を書き出すときは、その活動に取り組んだ理由や辞めた理由も書いてみてください。自分がどのような考えを持って行動しているのかを可視化できるため、より自己の人間性への理解を深められるようになるでしょう。

④自分の価値観や経験から得た学びを書き出す

当時の出来事を書き出し、感情の可視化を終えたら、出来事から得た学びも書き出しましょう。

③で紹介したエピソード例をもとに、得た学びを以下のように書き出すと、自分の価値観や強みが形成された背景を客観的に理解できます。

| 当時のエピソード例 | 経験から得た学び |

|---|---|

| 夏休みは毎日欠かさず ラジオ体操に参加した |

毎日何かを継続することの 大切さを学んだ |

| 放送委員会の委員長を務め、 組織のリーダーとして委員会の進行や みんなの意見をまとめることに力を入れた |

組織のリーダーこそ、 メンバーの意見に耳を傾けて 全員が納得できる方向に 導く姿勢が求められることを学んだ |

| 夏休みの自由研究で、 再利用を目的に作った 牛乳パックの収納棚が評価され、 校内に展示された |

作品が展示されることで、 クラスの友達もリサイクルやエコに 意識を向け始め、自分が行動すれば 周りも変わっていくことを学んだ |

| 小学1年生から書道を習っていて、 小学校2年生から6年生まで 硬筆はクラスで金賞、 毎年市の展覧会に入選した |

一つの取り組みを 長い期間継続することで、 周囲の評価や自分に対する自信にも つながることを知った |

| 陸上部の活動を頑張り、 中学2年生で部長に任命された |

何事も積極的に取り組めば、 周囲の人々から認められることも あると学んだ |

自分史で書き出したエピソードと経験から得た学びは、自己PRや志望動機など、自分の魅力を伝える際の具体例として活用可能です。なるべく多くのエピソードを書き出し、応募先の企業に合わせてエピソードを使い分けても良いでしょう。

すべての項目を書き終えたら、自分史の完成です。時間軸をもとに、当時の価値観や学びなどを書き出したことで、自分の人間性や過去を整理できたのではないでしょうか。

実は自分史は、書き終えて終了ではありません。自分史のメリットを最大限に活かすためにも、完成した自分史をもとにした自己分析をおこなうことが大切です。

次の章からは、自分史を活用した自己分析法について詳しく解説するので、ぜひチェックしてみてくださいね。

どのような自分史を作成した?

どのような自分史を作成しましたか?

私は、その当時に頑張っていたことや挫折したことを書ける自分史を作成していました。その際に、モチベーショングラフも併せて活用していました。

まずは、自分の中で印象的な出来事を時系列に書き、そこから両親に客観視してもらった意見を書き込むことで、自分以外の視点から見た「自分」についての理解を深めました。

小学生時代から大学生まで、やってきたことを順番に振り返りながら、紙に書き出したりしていました。特に、習い事や部活動など大変だった経験や辛かった経験などを中心に書き出していましたね。

自分史を作成するのにかかった時間は?

自分史を作るのにどれくらいの時間がかかりましたか?

私は2時間くらいで作成することができました。自分の過去の出来事を振り返るだけなので、作成の難易度も低く簡単でした。

作るのにかかった時間はおおよそ3日間くらいです。作業にあまり時間を割きたくなかったので手短に済ませました。

自分史を活用した自己分析方法3ステップ

- モチベーションが変動した原因を分析する

- 今の価値観に紐づく出来事を分析する

- 自分の強み・弱みを客観的に理解する

自分史は、書き出すことだけを目標にしても、自己分析として活用できません。

自分史を活用して自己理解を深めるためには、作成し終えた後のステップが重要です。「自分史を作り終えた」と満足するのではなく、これから紹介する3ステップを実践して、自分についてより深く分析しましょう。

①モチベーションが変動した原因を分析する

まずは自分史で書き出したエピソードをもとにモチベーションの上下を可視化してみましょう。モチベーショングラフを作成するのがおすすめです。そこから、モチベーションが変動した原因を分析しましょう。これをすることで、自分がどのようなときに喜びややりがいを感じるかを把握できるためです。

なぜモチベーションが上がったのか、あるいは下がったのかに注目して、原因を書き出してみてください。それぞれのエピソードは年代や出来事が異なるものの、行動の源泉となる価値観・信念は無意識でも共通点があることに気付けるかもしれません。

自分がどういったときにやる気や喜びを感じ、どんな状況だと落ち込んでしまうのか、モチベーションの変動原因を分析して、自身の特徴への理解を深めてくださいね。

②今の価値観に紐づく出来事を分析する

次に、今の価値観が形成された背景について分析していきます。いつどの出来事から現在の価値観が形成されたのかを分析することで、自分の価値観の根拠となるエピソードを把握できるようになるでしょう。

過去に経験した出来事を細かく書き出すときは「なぜこの行動をしたのか」という当時の考えについてエピソードごとに深掘りすると、自分の思考の癖や人間性への理解も深まります。過去のどの出来事が現在の価値観を形成しているのか、自分史をもとに分析してみてください。

自分の強みや価値観が形成された過去の出来事を把握すると、ESや面接時に伝える具体的なエピソードとして活用できます。

自分の興味関心がどこにあるのかを知りたい人は、マインドマップの作成もおすすめです。気になる人は以下の記事で確認してみましょう。

③自分の強み・弱みを客観的に理解する

①や②でおこなった分析も参考にしながら、最後に自分の強みや弱みも言語化していきましょう。

自分の強みは、自分の力を発揮して成果を残せた経験や、誰かに褒めてもらえた経験を深掘りすると見つけられます。たとえば、学級委員としてクラスをまとめ、意見を調整しながら士気を高めたというエピソードであれば、リーダーシップや協調性などが強みとしてアピールできるでしょう。

自分史をフル活用して、より深みのある自己分析を目指してみてくださいね。

自分史を活用した自己分析方法について実践したことを教えて!

私は実際に、モチベーショングラフも並行して作成し、それに合わせながら自分史を作成していました。モチベーショングラフを並行して作ることで、どんなときにモチベーションが上がるのかが客観的に理解できるため、振り返りがしやすかったです。

また、小学生以前のことなど、幼い頃はかなり昔の経験であるため、パッと思い出せないことも多いと思います。しかし、事前に自分史を作成しておくことで、幼少期から変わっていない自分の一面をすぐに知ることができ、効率良く自己分析を進められました。

自分の経験を年表のようにまとめていました。そして、それらの経験一つひとつに「どのようなことを感じたのか」「どのような成長があったのか」などを深掘りしていましたね。

また、自分の強みなどを考える際、それらの経験のうちどのエピソードが「強みが形成された経験談」として話せるかを確認する際にも使用していました。

自分史で振り返った内容を、なるべく頭の中でグルーピングしておくことで、面接で初めて聞かれた質問にも経験談を沿えてスムーズに回答できるようになったと思います。

自分史を作成するときの4つの注意点

- 成果や事実を誇張しない

- 完成させることを目的としない

- 限られたエピソードだけで分析しない

- エピソードを羅列するだけで終わらせない

自分史を作成する際に、過去の経験を振り返ることや、空欄を埋めることだけに力を注いでしまった経験がある人はいませんか。自分史を作る際は、完成自体を目的にするのではなく、自己分析として活用する意識を持って取り組むことが大切です。

ここでは、自分史を作成する際の4つの注意点について詳しく解説します。

①成果や事実を誇張しない

自分史に書き出す過去の出来事は、ありのまま正直に書き出してください。自分をよく見せたいあまり成果や事実を誇張しても、自分の価値観を正しく把握できなくなり、選考時に伝えるエピソードにも矛盾が生じてしまいます。

自分史は自分をよく見せるためのものではなく、過去の経験を一つひとつ振り返りながら、自分の思考の癖や価値観への理解を深めていくためのツールです。自分史を作成するメリットを最大限活かすためにも、成果や事実を偽ることなく、正直に書き出してみてくださいね。

②完成させることを目的としない

自分史は、完成させることだけにとらわれても本来の目的を果たせません。

自分史を作成する本来の目的は、自己分析をして就活における軸を決めることです。自分史の完成だけに意識を向けた結果、就活に活かせなかったということがないように注意する必要があります。

自分史の本来の目的を果たすためにも、書き出した過去のエピソードから、自分の価値観を把握することが大切です。完成を目指すのではなく、自己分析に活用することを意識して自分史の作成に取り組みましょう。

③限られたエピソードだけで分析しない

「こんな話は書き出すに至らない」と自己判断をして、自分史に書き出すエピソードを限定しないように注意してください。成果やインパクトに注目してエピソードを限定してしまうと、自分の価値観を客観的に把握しにくくなるからです。

自分では「こんなエピソードを書いてしまっていいの?」と思うような小さな出来事も、自分の人間性を理解する手がかりになることがあります。今まで気付かなかった自分の強みを見つけるためにも、どんなエピソードでもなるべく多く自分史に書き出してみましょう。

④エピソードを羅列するだけで終わらせない

自分史では過去の出来事をなるべく多く書き出していきますが、ただエピソードを羅列して終わらせることのないようにしましょう。エピソードを書き出して自分史を完成させるだけでは、自分史のメリットを活かしきることができません。

自分史は、あくまでも自己分析に活用して選考対策につなげたり、就活軸を決めたりすることが目的です。ただエピソードを羅列するだけでなく、そこから自分の価値観や感情・エピソードから得た学びを書き出して、自分の人間性への理解を深めてくださいね。

自分史を作成するときどのようなことに注意した?

自分史を作成する際に注意した点は、自分のつらかった経験や苦労した経験など、ネガティブな部分ばかりを書かない点です。

人は、つい自分のネガティブな一面ばかりを思い出してしまうため、ネガティブな部分はスラスラと書き出せます。しかし、自分のポジティブな一面を書くのには苦労してしまう人も多いのではないでしょうか。

そのため、成功体験や楽しかったことなど、ポジティブな一面もネガティブな一面と同じ量を書き出せるように意識しながら深掘りしていました。当時の部活動や趣味・友達のことなどを思い出すと、楽しかった一面も思い出しやすいと思います。

自分史を作る際に注意したことは、とにかく自分を客観視して作成していくことです。

自分の記憶に頼って自分史を作成していると、どうしても自分の印象に残った経験ばかりを強く思い出します。しかし、それでは自分史を作ったところで、既に感じていること以上に新たに得られる成果はあまりありません。

そのため、小中高のアルバムや写真・昔のテスト・日記など、記録として残っているものを改めて見直し、客観的に作成していきました。これらを見直すことで、覚えていなかったことでも、自分の性格や大事にしているものが変わったターニングポイントなどがわかります。

そのとき何があったのかを振り返ることで、今の自分にとって何が重要なのかを改めて理解できました。自分史を作る際には自分を一歩引いた視点で記録することが重要だと思います。

自分史を作成する際に注意したポイントは、ただ自分の歴史を振り返るのではなく、年代別につらかったこと・頑張ったことなど、印象深かったことを中心に書いていました。

つらかったことについては「具体的にどのようなことがつらかったのか」「どのように工夫して乗り越えたのか」を考えて深掘りし、頑張ったことについてはその過程を思い出して、その結果どうだったのかを深掘りしていきましたね。

また、情景を詳細に思い出すためにも、その時々の感情も入れ込んで分析することが大切だと思います。

自分史に書くことが思いつかない時の2つの解決策

「小学校低学年の出来事を覚えていなくて自分史に書き出せない」

「自分史に書けるような出来事が思いつかない」

自分史を作成していると、年代によってまったく覚えていなかったり、覚えていても書けるような出来事が思いつかなかったりしますよね。自分史の作成に壁を感じて、なかなか完成に近づけない、なんてこともあるでしょう。

そこで、ここでは自分史に書くことが思いつかないときの解決策を2つ紹介します。実際に自分史の作成に行き詰まった経験がある先輩のアドバイスも紹介しているため、ぜひ参考にしてみてくださいね。

①経験別に振り返る

ここまで紹介した自分史は、時間軸と分析項目を設定する書き方のものでした。しかし時系列に沿って思い出しても、特に昔の経験はなかなか思い出せず、行き詰ってしまうこともあるでしょう。

そこで、時間軸ではなく経験別に設定すると、これまで思いつかなかったエピソードを想起しやすくなります。具体的には、以下のようなテンプレートを活用して、これまでの人生を振り返ってみてください。

| 頑張ったこと | 得意だったこと | |

|---|---|---|

| 勉強 | ||

| 部活動 | ||

| アルバイト | ||

| ゼミ | ||

| 遊び (幼少期〜小学校) |

経験別に振り返ることで、過去の経験の共通点や自分の思考の癖・価値観を客観的に把握しやすくなります。自己PRで伝える自分の強みが形成されたエピソードも見つけやすくなるため、自信を持って面接に臨むきっかけにもなるでしょう。

年代別の自分史で行き詰まっている人は、ぜひ経験別の自分史を作成してみてくださいね。

②家族や友人に聞いてみる

自分史に書くことが思いつかないときは、家族や友人など第三者に聞いてみるのもおすすめです。

自分では忘れていたり、思い出せなかったりする年代の出来事も、家族や当時深くかかわった友人なら覚えている可能性があります。第三者から見た自分の印象も含めて聞き出せるため、より自己理解を深められるでしょう。

家族や友人など他者に自分の印象や出来事を聞き出して、自己理解を深めるやり方は他己分析とも呼ばれます。「書くことが思いつかないな」と悩んだ際は、ぜひ他己分析を自分史の作成と並行して取り組んでみてください。

他己分析については以下の記事で詳しく解説しています。

自分史に書くことが思いつかなかったときどのように対処した?

私は、挫折経験が少なく、楽しい思い出が多かったあまりに自分の中での記憶が薄かったため、幼い頃の自分史の作成に苦労しました。

人は、楽しいことは忘れてしまいがちですが、苦しいことやつらかった経験はひきずってしまい、記憶の中に残り続けます。私はあまり記憶のない幼少期の自分史を書く際に、学校行事や当時の習い事を思い出して対処しました。特に私が通っていた小学校は、行事も多く、頑張らなければならないことがたくさんある環境だったため、この方法は役に立ちましたね。

小学校や中学校、高校の頃に所属していた委員会や係など、自分が力を入れていた活動以外のエピソードはうまく思い出せませんでした。どこに旅行へ行ったのかなど、プライベートなことも思い浮かばず……。

対策として、自分の記録になりうるものはできるだけ見返すように意識していました。たとえばスマートフォンに保存されている写真や小中高のアルバム、夏休みの宿題など、学生時代の記録となるものは見返してみると、思っている以上に自分の特性など一貫したものを見つけることがありましたね。

初めて自分史を作るときは、そもそも何を書けばいいのかすらわからず、書き方やフォーマットに関してはとても戸惑いました。

内容に関しては、記憶に新しいものは特に困らず書けていたのですが、過去に遡るほど記憶が曖昧になり、書けることが少なくなり苦戦……。そういったときは、その当時仲良くしていた友人や、両親にお願いして記憶を思い起こすようにしていました。

自分史を書くことは自己分析の一環にもなるので、楽しく取り組めたと思います。

【ES回答例付き】自分史をESで求められた時の回答法3ステップ

ESに自分史を文章にして書く例

中学生のときに、陸上部の部長と体育委員会の副委員長という、異なる組織のリーダーを2つ経験しました。陸上部では部員全員の士気を高めることを意識して、声かけや練習メニューの考案などを積極的におこないました。

部員から「部長が厳しい」と意見を言われた際は、自分のどういった声かけや態度が厳しいと感じさせてしまったのかを分析して、改善点を見つけ出すことに力を注ぎました。また、体育委員会では「みんなが楽しめる体育祭作り」を目標に、運動が得意な人もそうでない人も楽しめる種目や体育祭で流す曲を考えました。

このような経験から、組織のリーダーになるためには、全員の意見に耳を傾けながら、さまざまな視点で物事を考える必要があることを学びました。

陸上部の部長と体育委員会の委員長を全うしたこの経験は、私の人生の中でとても大きな出来事であり、この経験を通じて培ったリーダーシップや柔軟性は、貴社に入社後も組織の中で活かせる能力だと考えています。

自分の強みでもあるリーダーシップや柔軟性を活かして、ともに働くメンバーはもちろん、取引先とも良好な関係性を構築していきたいです。

企業によっては、ESの設問として自分史の記入が求められることがあります。ESに自分史を書くときは、幼少期から現在までの人生を簡潔にまとめて、自分の魅力を志望企業に明確に伝えることが大切です。

ここでは、ES攻略編として、自分史を書いて好印象につなげるためのステップを紹介します。「どこからどう書けばいいのかわからない……」と悩んでいる人はぜひチェックしてみてくださいね。

①過去の経験を具体的に伝えよう

まずは、過去の経験を具体的に伝えましょう。

| 強みの例 | 強みが形成された経験談 |

|---|---|

| 継続力 | 習い事で小学1年生から書道に取り組み、 小学校2年生から6年生まで硬筆はクラスで金賞、 毎年市の展覧会に入選した |

| リーダーシップ | 放送委員会の委員長を務め、 組織のリーダーとしての仕事に注力した |

| 協調性 | 中学2年生で陸上部の部長に任命され、 部員一人ひとりの個性や意見を大切に、 チームワークを意識して部長としての仕事を全うした |

ESでは、記入できる欄や文字数が限られているなかでも、具体的にわかりやすく伝える必要があります。たとえば、「小学校1年生から6年生までの6年間、硬筆と書道を習っていた」など数字を入れ込むと、読み手が状況をイメージしやすくなります。

そのほか、幼少期からなるべく長期間取り組んでいることについて伝えると、強みや人間性の説得力が増すでしょう。

どのエピソードにすべきか悩んだ際は、自分が企業に一番伝えたい強みと直結している経験がおすすめです。企業が求めている人物像を理解したうえで、自分のどの強みを伝えるのかを考えてエピソードを決めましょう。

②経験から身に付いた能力や人柄を伝えよう

過去の経験を具体的に伝えた後は、その経験から身に付いた能力や人柄について端的に伝えます。

| 強みの例 |

強みが形成・ 身に付いた経験談 |

経験から 身についた能力 |

|---|---|---|

| 継続力 | 習い事で小学1年生から 書道に取り組み、 小学校2年生から6年生まで 硬筆はクラスで金賞、 毎年市の展覧会に 入選した |

・一つの取り組みを 長い期間続けられる継続力 ・入選に向けて 自ら努力する主体性 |

| リーダー シップ |

放送委員会の 委員長を務め、 組織のリーダーとして の仕事に注力した |

・周囲の意見に耳を傾ける傾聴力 ・全員が納得できる方向に導く調整力 |

| 協調性 | 中学2年生で 陸上部の部長に任命され、 部員一人ひとりの 個性や意見を大切に、 チームワークを意識して 部長としての仕事を全うした |

・部員とコミュニケーションを 円滑におこなう協調性 ・組織の活動を牽引するリーダーシップ |

自分史を記入すればいいからといって、単に過去の経験を具体的に伝えるだけでは、自分の魅力をアピールできません。その経験をしたことで、どのような能力が身に付いたのかもあわせて伝える必要があります。

採用担当者が納得できる自分史の回答にするためにも、過去の経験から身に付いた能力や人柄もしっかりと伝えましょう。

③自分の能力や人柄をどのように活かせるのか入社後の展望を伝えよう

自分史の最後は、必ず自分の能力や人柄を入社後どのように活かせるのか、展望を明確に伝えてください。企業は、なるべく長期間自社で活躍してくれる人材を採用したいと考えているからです。

| 強みの例 | 強みが形成・ 身に付いた経験談 |

経験から 身についた能力 |

社後の展望 |

|---|---|---|---|

| 継続力 | 小学1年生から 書道に取り組み 小学2年生から 6年生まで 硬筆はクラスで金賞、 毎年市の展覧会に 入選した |

・一つの取り組みを 長い期間 続けられる継続力 ・入選に向けて 自ら努力する主体性 |

継続力を活かして 貴社での 技術職として 日々の業務に コツコツ真面目に 取り組んでいきたい |

| リーダー シップ |

放送委員会の 委員長を務め、 組織のリーダーとして の仕事に注力した |

・周囲の意見に 耳を傾ける傾聴力 ・全員が納得できる 方向に導く調整力 |

リーダーシップや 傾聴力を活かして チームのメンバーと 良好な関係性を 築きながら 仕事をしていきたい |

| 協調性 | 中学2年生で 陸上部の部長に 任命され、 メンバーの個性や 意見を大切に チームワークを 意識して部長としての 仕事を全うした |

・部員と コミュニケーション を円滑におこなう 協調性 ・組織の活動を 牽引する リーダーシップ |

円滑な連携をし 貴社のサービスを より多くの人に 使ってもらえるよう 営業職として 活躍したい |

入社後の展望を伝える際は、志望する職種や企業の特色と結びつけながら、能力や人柄を活かせることを簡潔にまとめましょう。

ESの自分史を書く際に工夫したことを教えて!

前提として、簡潔に書くことを意識したうえで自分史を書いていました。

加えて、すべてを通して成長が感じられるように心掛けていました。年齢が上がるにつれて少しずつ目標を立てていたり、その目標を達成していたりする様子を入れ込むことで、成長の様子を表現できたのではないかと思います。

自分史は自己理解を深める一つの手段! 上手に活用して内定を勝ち取ろう

自分史は、これまでの人生を年表形式で振り返ることで、自分の人間性への理解を深められる自己分析手法の一つです。この記事で紹介したステップに沿って自分史を作成し、行動の軸となる価値観や信念について客観視しましょう。

自分史はこれまでの人生を細かく思い出しながら作成するため、完成までに時間を要します。書くことが思いつかないと、行き詰まって自分史の作成を断念したくなることがあるかもしれません。そのようなときは形式にこだわらず、経験別に振り返ったり、家族や友人に力を借りたりして自分史作成の壁を乗り越えてみてくださいね。

自分の歴史を振り返ることは、過去の経験や環境がどのように今の自分を作り上げているのかを理解するために非常に有効です。

たとえば、親の発言や指導、部活動で努力した経験、学業に真剣に向き合った時期、家族や友人との関係などが現在の自分にどのように作用して、今の自分を作っているのかを理解することで「過去の経験から現在へのつながり」を理解できます。

未来への見通しを立てやすくなり自己アピールに説得力が増す!

過去の経験からのつながりが見えてくると、「これからの未来へ過去の経験がどのようにつながるか」も想像しやすくなります。それによって「自分がなにを求めているのか」「どうなりたいのか」を考えることにも役立つでしょう。

また、自分史作りで得た自己理解は、面接での自己PRやエピソードの準備にも役立ちます。 過去の経験を振り返り、自分の成長や学びを具体的に整理することで、自分を多面的・複層的に理解でき、面接で説得力のあるアピールができるようになりますよ。

就活力診断テストはもう使いましたか?

「就活力診断テスト」では、十分な就活準備ができているかがわかります。就活マナーや、就活への心持ちなど、不安がある人は自分のことを客観視してみましょう。

面接力39点以下だと...就活のやり方を再検討することが必要ですよ。

\今すぐ!無料で就活力を診断しよう!/

診断スタート(無料)

面接で「自分がかかわってきた人の中で、一番影響を与えられた人は誰ですか」といった予想外の質問をされた時、自分史を作成していたことですぐに答えられました。

人は、人とかかわることで成長し、価値観が変わることもあるので、「誰とかかわって価値観が変わったのか」を思い出しながら自分史を作成していました。

当時かかわっていた人や、自分がどういった性格だったのかも思い出しながら作成していたからこそ、予想外の質問にも対応できたため、自分史の作成は個人的には意味のあることだと思います。

第三者から見た自分についての質問にも答えやすくなる!

「友達からどんな人だと思われているか」といった質問も、自分史を作成することで、答えやすくなったと思います。こういった質問は、他人の意見に追加して、自分の意見も述べる必要があるからです。

「自分が普段こういうことをしているから、周りからはこう思われている」といったことを話す際、自分史が役立ちました。