仕事に飽きたら? 原因と対処法を社会人の実体験から学ぼう

「仕事に飽きてきた」

「毎日同じ仕事の繰り返しでやる気が出ない……」

誰にでも「仕事に飽きた」と感じる瞬間は訪れるものです。ただし、それは裏を返せば、あなたが一定の業務をこなせるようになった証拠でもあり、自分自身のキャリアや仕事への向き合い方を見つめ直す良い機会かもしれません。

本記事では、社会人5名の実体験を交えながら、「仕事に飽きた」状態のまま仕事を続けるリスクや、前向きな気持ちに切り替える方法について解説していきます。悩みを解消して、成長につなげるための第一歩を一緒に踏み出しましょう。

| 就活生の5大不安を解決!

オススメのツール5選 |

|

|---|---|

| ツール名 | 特徴 |

| 就活力診断テスト | 周りの皆がどれくらい就活準備をしているのか気になる方にオススメ。自分のレベルを知ると周りとの差が見えてくる! |

| 適職診断 | どの業界が自分に合っているかわからない方にオススメ。30秒で避けるべき仕事がわかる! |

| 自己PR作成ツール | ほかの学生に勝てる自己PRが見つからない方にオススメ。4つの質問であなたの自己PRをより魅力的に! |

| 面接力診断テスト | 面接で上手く答えられるか不安な方にオススメ。模擬面接で苦手に徹底対処! |

| WEBテスト対策問題集 | WEBテストで合格点が取れそうにない方にオススメ。玉手箱・SPI-WEBの頻出問題を網羅! |

なぜ仕事に飽きる? よくある5つの原因

- 業務が単調でつまらない

- 成長を感じられない

- 挑戦できる機会が限られている

- ほかの職種や業界が魅力的に見える

- 職場に緊張感がない

入社してある程度の期間が経つと、仕事に飽きたと感じることもあるでしょう。たとえば、毎日同じような業務を繰り返していると、なんだかつまらなく感じてしまいますよね。

仕事に飽きる原因は人それぞれです。飽きた状態を乗り越えるためには、まず、あなたがどのような理由で「飽きた」と感じているのかを考えてみましょう。

①業務が単調でつまらない

毎日同じ環境で同じ業務を繰り返している人は、仕事が単調に感じられ、飽きたと感じやすいでしょう。

入社当初は新しい環境に慣れることや新たなスキルを習得することで、刺激ややりがいを感じやすいですが、業務に慣れてくるとその新鮮さが失われがちです。仕事に慣れてくると、「またこれか」という気持ちになるかもしれません。

また、業務が単調な状態が続くと「なぜ自分はこの仕事をしているのか」という疑問が生まれることもあり、仕事に対してモチベーションを保つのが難しくなると考えられます。

変化のない日々に飽きてしまったことがある先輩の体験談

仕事がめんどくさい……と感じている人は、以下の記事で同じように悩んだ先輩の体験談を読んでみましょう。

②成長を感じられない

仕事をしていると「なかなか成果が出ない」「成長できていない」と感じることもあるでしょう。入社当初は新しいスキルを習得したり達成感を味わったりと、前向きに仕事に取り組めていても、次第にネガティブな気持ちになる場合があります。

たとえば、「どんなに頑張っても評価されない」「昇進や昇給のチャンスがない」といった状況では、自分の努力が報われないと感じますよね。また、同僚や後輩が成果を出して評価される状況を見て、自分だけ取り残されている感覚になることもあるでしょう。

成長を感じられない状況が続くと、現状への不安が募り、仕事に対する意欲を失う可能性があります。

③挑戦できる機会が限られている

仕事が安定しているのは喜ばしい面もありますが、挑戦できる機会が限られていると仕事が単調に感じられ、「飽きた」と感じる瞬間が増えてくるかもしれません。毎日同じような業務を繰り返していると、新しい刺激や成長を感じる機会が少なくなり、やりがいを見出しにくくなります。

たとえば、責任ある仕事や新しいプロジェクトを任される機会が少ない場合、「このままでいいのだろうか」と不安を感じたり、つまらないと感じることもあるでしょう。

挑戦できる機会が限られていると感じる人は、新しいプロジェクトに手を挙げたり、スキルアップのための研修やセミナーに参加したりするなど、挑戦の機会がないのかを確認してみてください。

④ほかの職種や業界が魅力的に見える

仕事をしていると、自分とは異なる業種や職種の人とかかわる機会もあり、魅力的に見える場合があります。

たとえば、もともと希望していた職種や部署ではなく、今の仕事が自分に合っていないと感じると、何か新しい挑戦をしたくなるでしょう。また、友人が異なる分野で楽しそうに働いている姿を見ると、羨ましく感じるかもしれません。

自分の仕事よりも周りの職種や業界に対する関心が強まると、不満が増えて「飽きた」と感じてしまいます。このようなときには、目標や仕事内容を見つめ直し、ほかの職種や業界に惹かれている理由を考えてみましょう。

ほかの職種に憧れを持ったことのある先輩の体験談

営業職として働いていたとき、顧客対応や営業活動の中で達成感を感じる一方、毎日同じ作業の繰り返しに次第に飽きが生じてしまいました。

そんな中、商材として取り扱っていたホームページ(HP)について調べるうちに、ホームページの制作や、それを担う技術の世界に興味を持つようになりました。

営業職は、人とのコミュニケーションや関係構築が重要であり、その点ではやりがいを感じましたが、常に新しい知識や技術を学び続けるエンジニア職に、私はさらなる魅力を感じたことがあります。

⑤職場に緊張感がない

緊張感が欠けている職場では、刺激がなく、仕事に対する興味ややりがいが感じられなくなる場合があります。適度なプレッシャーやストレスは、集中力を高め、モチベーションを維持するために大切な要素です。

たとえば、職場に頼ったり競い合ったりする相手がいない状況では、業務に対する緊張感が薄れ、気持ちを引き締めるのが難しくなります。また、同じ業務を長期間続けていると、慣れて失敗するリスクが減り、緊張感が減ってしまうでしょう。

仕事に飽きたと感じたら、まずは職場環境に対して何らかの不満がないかを見直してみてください。

「仕事に飽きた」を深掘りしよう! 原因を探る3つの方法

- 飽きたと感じた状況を記録する

- 自己分析をおこなう

- 上司や同僚に相談する

「なんとなく仕事に飽きてきた……」。原因はわからないけれど、仕事に飽きを感じることがあるかもしれません。しかし、「なんとなく」という感覚の裏には、具体的な原因が隠れています。

漠然とした不満を放置していると、モチベーションがどんどん下がってしまうでしょう。「なんとなく」を明確にすると、今後どのように仕事に向き合ったら良いのかがわかり、やりがいを取り戻すきっかけになります。

ここからは、「なんとなく仕事に飽きた」という感覚を深掘りし、具体的な原因を探るための3つの方法を解説します。はじめに、社会人たちが仕事に飽きたと感じたとき、原因に気づいて対処するまでの話を聞いてみましょう。

「仕事が飽きた」と感じるようになったきっかけは、自分の営業成績が一向に上がらなくなったときでした。なぜ営業成績が上がらないのか、毎日の業務やタスクの棚卸しをして深掘りして考えたことがきっかけで、自分のしている仕事は毎日同じ業務の繰り返しなんだ、と気がつきました。

その事実に気がついた結果、業務に飽きを感じてしまったんだと思います。その後、飽きから脱するために、仕事に対する考え方を変えました。今は「仕事は仕事」と割り切って、無心で仕事をするようにしています。

①飽きたと感じた状況を記録する

仕事に飽きた原因が見つからない人は、飽きたと感じた時の状況を記録してみましょう。どの業務中に飽きたと感じたのか、誰とどのような会話をしていたのか、時間帯やその日の気分などを記録してみてください。飽きたと感じた状況を記録すれば、自分が飽きを感じやすいパターンを把握できるようになります。

記録は小さな出来事でも構わないので、なるべく具体的に書きましょう。仕事に飽きた状態に悩んでいる今や、今後同じ状況になったときに、前向きな気持ちになるための重要なヒントになります。

②自己分析をおこなう

自己分析をおこなうのも、仕事に飽きた原因を探る方法です。仕事に対する価値観や目標が現状とどのようにズレているのかを整理することで、飽きを感じる理由が明確になる場合があります。

たとえば、過去にやりがいを感じていた仕事やプロジェクトを振り返り、自分が何に対して情熱を持っていたのか、またその時に何を達成したいと思っていたのかを再確認しましょう。このような自己分析を通じて、現在の仕事において自分のやる気を低下させる原因を探っていきます。

また、自己分析は、自分自身の強みや、どのような環境や業務で最も力を発揮できるかを見つけ出す手掛かりにもなります。自己理解が深まれば、飽きを感じずに仕事に取り組むための方向性が見えてくるでしょう。

③上司や同僚に相談する

仕事に飽きた原因を自分で見つけられないときには、周囲に頼るのも大切です。上司や同僚への相談を通じて、自分の置かれている環境や状況に対する理解が深まり、仕事に飽きた原因を見つけやすくなります。相談するときには、信頼できる同僚や上司に自分の感情を素直に伝え、彼らの経験やアドバイスを求めてみてください。

同僚が過去に似たような状況を経験していたり、上司が豊富な経験に基づいたアドバイスを提供してくれるかもしれません。また、職場にはさまざまな考え方を持つ多くの人が集まっています。この多様性を活用することで、自分自身の視野が広がり、仕事に飽きを感じにくくなる解決策を見つけられるでしょう。

経験者が語る失敗談! 飽きたまま仕事に取り組むリスク

「飽きた」と感じたまま仕事をすると、思わぬ失敗を招く可能性があります。仕事に飽きたことで起きたミスについて、経験者のエピソードを聞いてみましょう。

同じことの繰り返しで、退屈に感じてしまったことが理由で、普段できていることをド忘れしてしまったり、サボろうとして簡単なことでミスをしたりするようになっていました。

たとえば日報を月に2〜3回程度提出するのを忘れていたり、いつもコピーして出力しているような資料を用意し忘れたりなどがありました。結局一つひとつに目的意識を持てていなかったので、飽きたときに忘れてしまうのかなと思いました。

私が起こしたミスは、ネジを締め続ける作業をしていた際にネジ穴を潰すというものでした。

このミスでネジ穴が潰れてしまったことによって、締めていたネジの取り外しが非常に難しくなってしまいました。結局、プラスドライバーをネジ穴に入れた後、瞬間接着剤を流し込み隙間を埋めることでネジを外すことが可能になり、新しいものに変えることで問題は解決しました。

当時、私は仕事に飽きている状況だったので、面倒くさがって作業していた部分があったのですが、「面倒だな」と思って作業をすることで、より面倒くさい状態になると学びました。

小さなミスでも積み重なると重大な問題に発展する場合があります。仕事に対するモチベーションが低下している状態では、普段はできている部分にも注意が必要です。

たとえば、重要な資料の確認を怠る・業務の手順を省略してしまう・ミスを軽視してしまうなどが考えられます。ミスが積み重なると、結果として周囲に迷惑をかけ、自分自身の評価にも悪影響を与えかねません。

こうしたリスクを避けるためには、早い段階で「飽きた」と感じている自分に気づき、放置せずにしっかり向き合う必要があります。

仕事に飽きたらどうする? 社会人たちも実践した9つの解決策

仕事に飽きたと感じたとき、どう対処すれば良いのでしょうか。仕事に対するモチベーションが低下したままでは、日々の業務がますます苦痛に感じられ、自己成長の機会も失われてしまいます。

ここからは、「仕事に飽きた」状態を乗り越えるための9つの解決策を紹介します。社会人たちも実践した解決策なので、ぜひ試してみてください。

まずは、すぐに実践できそうな解決策を試してみて、それでも改善しない場合は、次のステップを踏みましょう。9つの解決策を実践して、再び仕事に前向きに取り組むきっかけをつかんでくださいね。

以下の記事でも、仕事の悩みに対処する方法を紹介しています。経験談も参考にしながら、実践できそうな方法を試してみましょう。

①新しい目標を設定する

仕事に飽きを感じたときの原因として、目標が曖昧だったり、現在の目標が簡単すぎて達成感を得られなかったりする場合があります。そのような状況では、新しい目標やハードルが高い目標の設定が効果的です。

新しい目標やハードルが高い目標の例

- 新しいスキルを習得する

- 営業成績で1位になる

- お客様からのクレームをなくす

- マニュアルを作成して仕事の効率を上げる

- 残業時間を半分に減らす

具体的で明確な目標を持つと、日々の業務に新たな刺激ややりがいが生まれ、モチベーションの向上につながります。また、目標に取り組み達成感を味わえれば、成長を実感でき、仕事に対する前向きな姿勢を取り戻せるでしょう。

社会人に聞く! どんな目標を立てていた?

どのような目標を設定して、仕事に対するモチベーションを維持していましたか?

私は、効率良く仕事をしていかに定時で仕事をおわらせるか、早く帰ってプライベートを楽しむか、ということを自分の中の目標にして仕事を進めていました。

短期的な目線で仕事をしていると、目的を果たせなかったときに「期待していた感じと違った……」と無意識に落胆して、仕事へのモチベーションを失っていたなと感じています。 私の場合、長期的な視点から、「どういう成長を遂げて、どういった人材になっていたいのか」を自分の中で再認識することで、ある程度は飽きというものに対処できるようになりました。 「自分に今不足しているスキルが今後1年以内に身に付いたらいいよね」「このスキルって今後別のところでも役立つよね」と自問自答して今目の前にある仕事を続ける目的意識を持つようにするのがおすすめです。

仕事が始まる前に、一つひとつのタスクに時間を設定して、スケジューリングするようにしました。「何時までに終わらせる」という小さな目標を細かく立てることで、テキパキ動くようになり、時間に余裕ができることも増えたので、精神的に楽になりました。

②新しいスキルを身に付ける

仕事に飽きを感じたら、新たなスキルを習得するのも解決策の一つです。仕事に慣れてしまうと、スムーズに業務が進み、やりがいを感じにくい状態になりがちですが、実際にはまだ多くのスキルアップの機会があります。仕事の質を高めるために必要なスキルがないか見直してみましょう。

仕事の質を高めるスキルの例

- 資料作成スキル

- ITスキル

- コミュニケーションスキル

- 情報収集スキル

- マネジメントスキル

仕事に飽きたと感じたときには、資格を取得したり、インターネットや参考書などから知識を得て、仕事の幅を広げるのがおすすめです。

スキルアップによって自己成長を実感できれば、ポジティブな姿勢で業務に取り組めて、飽きを感じにくくなります。新しいスキルの習得により、新鮮な視点が得られ、再び仕事に対する意欲が高まるでしょう。

③業務内容や役割を見直す

日常業務が単調になってくると、どうしても飽きが生じやすくなります。そのような場合には、業務内容や役割を見直し、新しい挑戦を取り入れることが重要です。

たとえば、新しいプロジェクトへの挑戦や、現在の業務を改善するための新たなアプローチを試みるなど、日々の仕事に新たな刺激をもたらしましょう。異なる役割を担ったり業務範囲を広げたりすれば、やりがいを見つけるきっかけになるはずです。

業務内容を見直すと、現状や今後の目標を再確認できます。業務の見直しは、飽きを解消するだけでなく、新たな自己発見にもつながるため、積極的におこなってくださいね。

④小さな成功体験を積み重ねる

大きな目標の設定も重要ですが、難易度の高すぎる目標を設定すると達成までに時間がかかり、途中で挫折してしまう可能性があります。「自分にはできない」などとネガティブな感情に陥る人もいるでしょう。

なかなか結果が出ずに自分の力不足を感じたり、もどかしさを感じていたりする人は、まずは小さな成功体験を積み重ねるのがおすすめです。

たとえば、「出社時間ぎりぎりになる日が多いけど、今日は〇分に出社する」「いつも〇分かかる定例業務を、5分早く完了する」「会議で1つ意見を述べる」など、毎日達成可能な小さな目標を設定します。クリアしていくことで、達成感を得やすくなり、仕事に対するモチベーションの維持につながります。

小さな成功体験の積み重ねによって、自信がつき、より大きな目標にも積極的に挑戦できるようになるでしょう。

⑤十分な休息をとってリフレッシュする

仕事に飽きを感じるとき、心身共に疲れが溜まっている可能性があります。無理をして働き続けると、さらにやる気がなくなり、仕事の効率も悪くなってしまうでしょう。

このような状況を避けるためには、十分な休息を取り、心身をリフレッシュさせることが大切です。たとえば、週末や連休を利用して趣味や旅行を楽しみ、仕事から一時的に離れる時間を作ると、心身の疲れが和らぎます。十分な休息によって、新たな気持ちで仕事に向き合えるでしょう。

長期的に仕事を続けるためには、定期的な休息が欠かせません。仕事に飽きて疲れたときには、十分な休息をとって、仕事に対する意欲を取り戻してくださいね。

社会人に聞く! リフレッシュして解決できた?

仕事に飽きたときにリフレッシュすることで解決できましたか?

営業職だったので、午後からは何も予定を入れずぼーっとしたり、自由時間に欲しかったものを買いに行ったりしたことでリフレッシュをしていました。

リフレッシュでは「飽きた」という気持ちが一向に解決しないと思ったので、「なぜ飽きたのか」や「最初はどんな気持ちで仕事していたか」を考えるようにしていました。

⑥プライベートと仕事のメリハリをつける

仕事とプライベートの境界が曖昧になると、どちらにも集中できず、次第に仕事に飽きが生じる可能性があります。休みの日に仕事が頭から離れなかったり、逆に仕事の時間にほかのことを考えてしまったりする場合、気持ちの切り替えがうまくできていないかもしれません。

プライベートと仕事のメリハリをつけるためには、目標や業務内容を明確にして、仕事に集中できる環境を作ります。不安や悩みがある場合には、周囲に相談して、休日に仕事について考えないのも大切です。

また、休日には、趣味や友人との時間を確保するなど、自分のやりたいことで心身を回復させましょう。

⑦上司や同僚に相談する

仕事に飽きを感じたら、上司や同僚に相談する方法も有効です。自分一人で問題を抱え込んでいると、解決策が見つからず、さらにストレスを感じてしまうでしょう。

信頼できる同僚や上司に悩んでいる現状を相談すると、アドバイスを得られたり、新しい視点で物事を考えられたりする場合があります。たとえば、仕事が単調に感じる場合、上司に業務内容や役割の見直しをお願いするのも一つの方法です。

また、同僚とのコミュニケーションを通じて、自分と同じような悩みを持っている人の意見を聞き、解決策を得られることもあります。周囲のサポートを活用し、仕事に対する新しいアプローチを模索してみてください。

職場の人間関係を活用して、これまで見過ごしていた解決策や、新たな挑戦の機会を見つけることができるかもしれません。

⑧転職を検討する

仕事に飽きを感じてしまい、なかなか気持ちを切り替えられない場合には、転職を検討するのも一つの解決策です。「飽きた」という理由で転職を考えることに抵抗を感じるかもしれませんが、長期的なキャリアの視点で見れば、新しい環境での挑戦が必要な場合もあります。

たとえば、今の職場では得られない新たなスキルや経験を積んで、再び仕事に対するやりがいを感じられるかもしれません。また、転職活動を通じて自分のキャリアと向き合うことで、より自分に合った働き方や環境を見つけられる可能性もあります。

転職は大きな決断ですが、自分のキャリアをより良い方向に進めるためのステップとして、真剣に検討してみる価値があります。転職は、収入の低下といったリスクも伴いますが、飽きを感じ続けるよりも、前向きに自分の未来を切り開くための一歩として捉えてみてはいかがでしょうか。

仕事への不満から転職を検討したことがある?

転職を検討したことがあります。会社規模が小さいと、おこなっている事業も少ないことがあるので、仕事に飽きてしまうと会社を離れるか、気持ちを改めるしか方法がない場合もあります。

結局、転職はしなかったものの、参考程度にほかにどんな仕事があるのか、どんな仕事であれば自分は長く、飽きずに続けることができるのか、というのを見ていたことはありました。そのうえで、どんな仕事でも通用するスキルが今の仕事で身に付くのかを冷静に考え、まだやれることがあると思ったので、現職に残ることにしました。

私の場合、勤めていた企業が大規模ということもあり、下からの意見がすぐに通るような環境ではなかったのが原因で、転職を検討したことがあります。

自分でなければいけない仕事や、知識やスキルがないとできない仕事をしたかったので、最終的に転職することを決めました。

転職先の会社は、技術職で知識やスキルを活かした仕事が多いため、「会社に貢献できている」という実感を抱きながら仕事ができています。前職では、日々「自分のスキルを伸ばそう」という気持ちがあまり湧いてこなかったので、その点も大きな違いだと感じています。

20代の転職のコツや進め方は、以下の記事で詳しく解説しています。転職を考えている人はぜひ参考にしてくださいね。

⑨副業を始める

副業を始めることは、仕事に飽きを感じたときに新たな刺激を得るための有効な手段です。副業を通じて本業とは異なる分野での活動をおこなえば、新しいスキルを習得できたりメリハリのある生活を送れたりと、日常に新しい変化をもたらせるでしょう。

また、副業は単に収入を増やすだけでなく、自分の興味や関心を追求する場としても役立ちます。たとえば、クリエイティブな活動や趣味を活かした副業を始めると、新たなスキルや経験を得られます。さらに、副業で得た知識やスキルが本業にも良い影響を与える可能性もあります。

ただし、副業を禁止している会社もあるため、会社の規定を確認してから検討してみてくださいね。

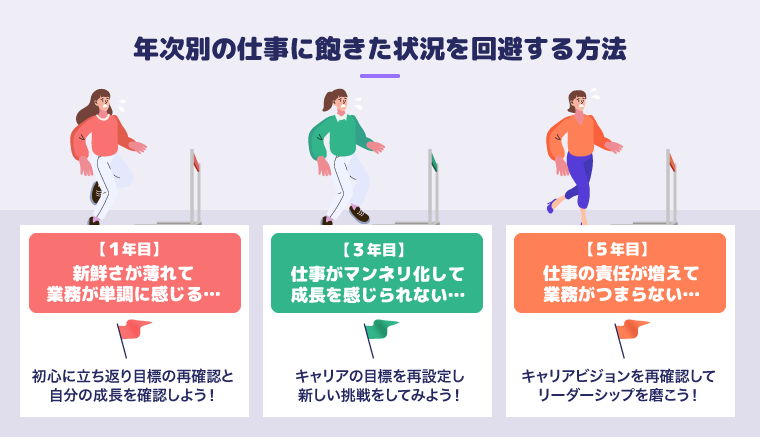

◯年目が危ない? 仕事に飽きた状況を回避する方法

「仕事に飽きた」と感じるかは人によって異なりますが、飽きやすい時期やタイミングはあります。仕事に飽きやすい時期と状況を正しく理解し、適切に対処することで、モチベーションを維持してさらなる成長へとつなげましょう。

ここからは、1年目・3年目・5年目の各年次における「飽き」を回避する方法を解説します。同じ悩みを抱えた社会人たちの経験談も参考にしてくださいね。

1年目|入社当初のやりがいが薄れてくる時期

入社1年目は、新しい環境や業務に対する期待感で満たされている時期です。初めての業務に取り組んだり、社内の人間関係を築いたり、日々の経験に新鮮さがあるでしょう。しかし、数カ月が経つと、その新鮮さが徐々に薄れ、日々の業務が単調に感じられてしまいます。

入社1年目に重要なのは、自分がなぜこの仕事を選んだのか、その原点に立ち返ることです。たとえば、入社前や入社直後に抱いていた目標を再確認し、達成するための具体的なステップを考える必要があります。

また、自己評価をおこない、自分がどれだけ成長しているかも確認しましょう。成長を実感できれば、再び仕事に対する情熱を取り戻しやすくなります。

それでは、実際に入社1年目で仕事に飽きを感じた社会人の体験談を見ていきましょう。

毎日のルーティーンワークに飽きてきたときは、どれだけ効率良く仕事を終わらせられるかを考えるようにしました。タイピングのスピードを速くしたり、テキパキと動くことも大切ですが、私は業務の無駄を省けないか考えるようにしました。

たとえば、紙で管理していた業務表をスプレッドシートに変更したり、Excelでデータを出力する際に、マクロを活用して時間を短縮したりしました。その結果、少しずつ効率良く仕事をおこなえるようになりました。

そもそも自分にとっての仕事のやりがいは何なのかがわからないという人は以下の記事も参考にしてみてくださいね。

3年目|業務に慣れて成長を感じにくい時期

入社3年目になると、業務にすっかり慣れ、効率良く仕事をこなせるようになります。しかし、その安定した環境が、かえって成長の実感を妨げる可能性もあります。

成長が鈍化しがちな入社3年目の時期だからこそ、自分のキャリアにおける目標の再設定が必要不可欠。スキルアップに向けて戦略的に考えましょう。資格取得や新しいプロジェクトへの参加など、自己成長に直結する活動に取り組むことがおすすめです。

マンネリ化を防ぎ、自己成長の機会を増やしていきましょう。

5年目|責任が増えてつまらなく感じる時期

入社5年目は、キャリアのなかでも重要な転換期です。これまでの実務中心の働き方から、他者を指導する立場や、チーム全体を管理する役割に移行する人が増えるでしょう。そうすると、業務内容や役割の変化から、責任感が強くなりすぎて達成感を得にくい状況に陥ってしまうことがあります。

この壁を乗り越えるには、自己のキャリアビジョンを再確認し、リーダーシップを磨く必要があります。仕事を管理する役割になった場合には、指示やアドバイスをおこなってチームメンバーを支えたり、チーム全体を成功に導いたりすることができます。チームの成長を実感することで管理職としての新たなやりがいを見出せるでしょう。

入社5年目で仕事に飽きたと感じた社会人がどのように乗り越えたのか、実際の体験談もチェックしてみてくださいね。

仕事に楽しみややりがいを求めてはいけないと思うようにしました。楽しみややりがいを求めてしまうとモチベーションが下がったり、飽きがきてしまうと思います。そのため、基本的に仕事は仕事、プライベートはプライベートと割り切って仕事をするようにしました。

その当時は定時で早く帰るということを目標にしていました。呼吸をするときに飽きがこないのと同じように、特に何も意識しないで仕事に取り組みました。

仕事に飽きてもやらないで! 3つのNG行動

- 自分を必要以上に責める

- 無断で仕事を休む

- 後先考えずに仕事を辞める

多くの社会人が仕事に飽きを感じますが、感情に流されて取った行動が、後々のキャリアに大きな影響を与える場合があります。短期的な感情に任せた行動は、思わぬトラブルや後悔を招くことも。

ここからは、仕事に飽きたときに避けるべき3つのNG行動を紹介します。NG行動を避ければ、冷静に状況を乗り越え、今後のキャリアを健全に保てるはずです。

①自分を必要以上に責める

仕事に飽きを感じたとき、「自分はもっと頑張れるはずだったのに」「どうして自分はこんなに弱いんだろう」と自分を責める気持ちが湧いてくるかもしれません。特に、完璧主義や責任感が強い人ほど、自己批判が強まる傾向があります。

しかし、自分を過度に責める行動は、精神的な疲労を招き、さらなるモチベーションの低下や自己肯定感の喪失につながります。仕事に飽きることは、誰にでも起こり得る自然な感情です。

成長の過程と前向きに捉え、自己批判を控えるようにしましょう。大切なのは、感情を冷静に見つめ直し、そこから何を学べるかを考えることです。仕事に飽きたと感じても、前向きに対処すれば、自分自身の成長につながります。

②無断で仕事を休む

仕事に飽きてしまった時、出社が億劫に感じるかもしれませんが、無断で仕事を休むのは避けましょう。無断で仕事を休むと、職場での信頼を損ねるだけでなく、チーム全体の業務にも支障をきたします。

どうしても休みが必要な場合、上司やチームに事前に連絡し、正当な理由を伝えてください。社会人としての基本的なマナーを守れば、信頼関係を損なうことなく、安心して休息が取れるはずです。

会社やチームの信頼を守るためにも、報告・連絡・相談をしっかりとおこない、適切な休暇を申請しましょう。

以下の記事では「ずる休み」をテーマに現役社会人に話を聞いています。気になる人はチェックしてみましょう。

③後先考えずに仕事を辞める

仕事に飽きた瞬間、「もうこの仕事を辞めたい」と強く感じるかもしれません。しかし、そのような感情に任せて仕事を辞めるのは、長期的に見て非常にリスクが高い行動です。

特に、次の仕事が決まっていない状態で辞めてしまうと、収入が途絶え、経済的な不安が生じる可能性があります。また、辞めた後に「やっぱり続けていれば良かった」と後悔する人も少なくありません。

仕事を辞める前に、まずは冷静になり今の職場で改善できる点がないかを考え、慎重に判断することが大切です。仕事を辞める選択が最善であると確信できるまで、行動を起こすのは控えましょう。

以下の記事では、仕事をすぐ辞めることのメリットとデメリットについて解説しているので、気になる人は参考にしてください。

仕事に飽きたときこそ成長のチャンス! 働き方を見直して再び元気に働こう

「仕事に飽きた」という感情は、多くの社会人が一度は経験するものです。しかし、仕事に飽きを感じるのは、必ずしもネガティブなことではありません。むしろ、自分自身の状況を見つめ直し、成長のきっかけをつかむチャンスでもあります。

仕事に飽きたと感じたとき、解決できずに悩んだときには、本記事で紹介した9つの解決策を参考に、自分に合った方法を試してみてください。新たな目標の設定や、スキルの習得によって、再び仕事に対する情熱を取り戻せる可能性があります。また、上司や同僚との相談を通じて、新しい視点や解決策を見つける方法も有効です。

仕事に飽きたと感じたときこそ、自分のキャリアを見つめ直し、今後の方向性を考える絶好の機会と捉え、再び元気に仕事に取り組みましょう。

入社して3年もすると、目の前の業務にもだんだん慣れてきて、仕事に対して「飽きた」という感覚が強くなってくる人もいますよね。

そのときにまずやってはいけないことは、仕事を変えるために即座に転職を決意することです。

人には「能力の習熟曲線」というものがあり、「飽きた」と感じ始めた時点では、実はまだ少し慣れてきた程度で、完全に自動化できる・無意識にでもこなせる、という状態には至っていない可能性があります。

その状態で仕事をガラリと変えてしまうと、これまで培ってきた能力がゼロになってしまうというデメリットが発生するかもしれません。

仕事を変えるメリット・デメリットを見直そう

転職という形で環境を変えることは、本人に相応のストレスがかかります。新たな職場に馴染めるかも未知数な中で、「飽きたから」という理由で転職を決意するのはやや性急と言えるでしょう。

「飽きた」と感じ始めても「その仕事で一定の成果を出したか」「本当にやりきったと言えるのか」を自問したうえで、まずは社内での仕事変更を上司に相談したり、一緒に新たな目標設定をしたりするなどして、解決する姿勢を取りましょう。

転職は、どうしても「飽きた」という状況が改善できないときの最後の手段として残しておくことをおすすめします。

就活力診断テストはもう使いましたか?

「就活力診断テスト」では、十分な就活準備ができているかがわかります。就活マナーや、就活への心持ちなど、不安がある人は自分のことを客観視してみましょう。

面接力39点以下だと...就活のやり方を再検討することが必要ですよ。

\今すぐ!無料で就活力を診断しよう!/

診断スタート(無料)

自動車ディーラーの営業をしていて、仕事を一通り覚えて慣れてきた頃のことです。当時は、毎日毎日別のお客様と話をしたり、違う場所へ行って営業活動や整備車両の引き取りをしたりと、日によって業務が変わるようなスタイルの仕事でした。

ですが、あるとき、「違う内容の業務をしているように見えて、実は毎日同じ業務を違う場所でしているだけ」ということに気がついてしまいました。そう思ってしまってからは、毎日毎日同じ仕事をしていて、変化のない仕事内容に飽き飽きしていたことがあります。